「り」

「り」 利を見て義を思う(りをみてぎをおもう)

分類ことわざ意味利益のあることも、義(義理)に合うか否かを考え、義に合えばその利益を取り、合わなければ取らないことをいう。『論語』にある句。

「り」

「り」  「り」

「り」  「こ」

「こ」  「こ」

「こ」  「い」

「い」  「い」

「い」  「し」

「し」  「み」

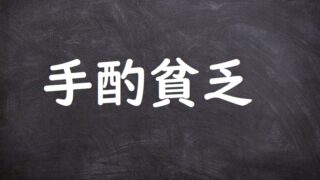

「み」  「て」

「て」  「ほ」

「ほ」  「ほ」

「ほ」  「て」

「て」  「て」

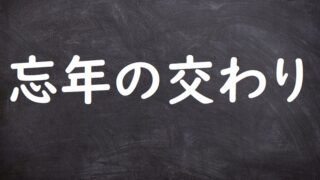

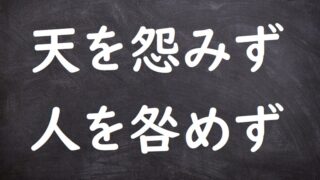

「て」  「お」

「お」  「お」

「お」  「き」

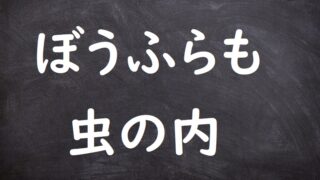

「き」  「む」

「む」  「み」

「み」  「へ」

「へ」  「ほ」

「ほ」