「ひ」

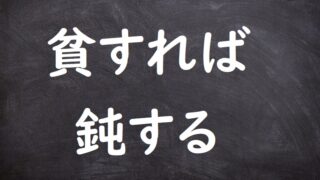

「ひ」 貧すれば鈍する(ひんすればどんする)

分類ことわざ意味貧乏になると人は愚鈍になる、という意味。貧乏をすると暮らすことだけで精一杯で、知恵も鈍り、心が卑しく意地汚くなる、ということ。「鈍する」は「貪する」とも書く。「貪」は、意地汚いという意味。貧乏になると本性がさもしくなり、諸事...

「ひ」

「ひ」  「な」

「な」  「お」

「お」  「ら」

「ら」  「ほ」

「ほ」  「ね」

「ね」  「う」

「う」  「つ」

「つ」  「か」

「か」  「に」

「に」  「せ」

「せ」  「せ」

「せ」  「す」

「す」  「み」

「み」  「ひ」

「ひ」  「は」

「は」  「か」

「か」  「い」

「い」  「い」

「い」  「た」

「た」