「せ」

「せ」 千日に刈った草を一日に滅ぼす(せんにちにかったくさをいちにちでほろぼす)

分類ことわざ意味長年かけた苦労の成果を一瞬で無にしてしまうこと。長い間掛かって刈り取った草も一日で焼けてしまうことから。同類語・同義語 千日に刈った萱を一日で滅ぼす

「せ」

「せ」  「な」

「な」  「ひ」

「ひ」  「ひ」

「ひ」  「ひ」

「ひ」  「せ」

「せ」  「せ」

「せ」  「う」

「う」  「つ」

「つ」  「い」

「い」  「こ」

「こ」  「こ」

「こ」  「い」

「い」  「し」

「し」  「の」

「の」  「ぬ」

「ぬ」  「と」

「と」  「は」

「は」  「は」

「は」  「ゆ」

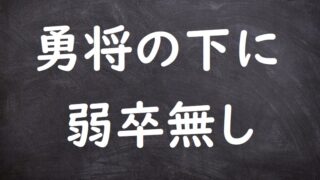

「ゆ」