「ゆ」

「ゆ」 幽明境を異にする(ゆうめいさかいをことにする)

分類ことわざ意味人と死別すること。幽明とは、幽界(あの世)と明界・顕界(この世)のこと。あの世とこの世に別れる、という意味から。同類語・同義語 幽明処を隔つ(ゆうめいところをへだつ)

「ゆ」

「ゆ」  「ゆ」

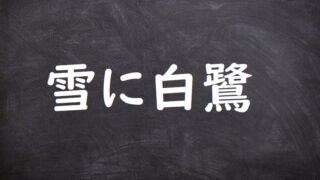

「ゆ」  「や」

「や」  「や」

「や」  「や」

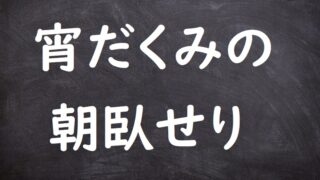

「や」  「よ」

「よ」  「や」

「や」  「よ」

「よ」  「ゆ」

「ゆ」  「や」

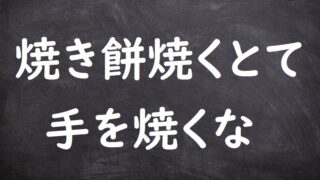

「や」  「や」

「や」  「ゆ」

「ゆ」  「ゆ」

「ゆ」  「ゆ」

「ゆ」  「や」

「や」  「や」

「や」  「ゆ」

「ゆ」  「よ」

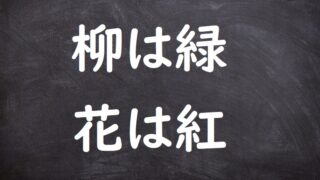

「よ」  「や」

「や」  「ゆ」

「ゆ」