「や」

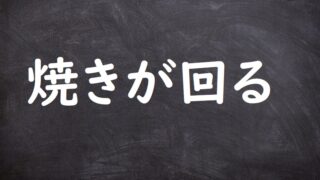

「や」 焼け木杭に火がつく(やけぼっくいにひがつく)

分類ことわざ意味一度険悪な関係になった者同士が、また元通りに仲良くなること。以前関係があって縁が切れた人が、また、元の状態に戻ることをいう。「焼け木杭」は、一度も得て黒焦げになった杭のことで、火が付き易いことから、男女の関係についていう。「...

「や」

「や」  「や」

「や」  「こ」

「こ」  「ひ」

「ひ」  「ひ」

「ひ」  「ら」

「ら」  「ふ」

「ふ」  「ひ」

「ひ」  「ち」

「ち」  「こ」

「こ」  「せ」

「せ」  「け」

「け」  「ふ」

「ふ」  「え」

「え」  「く」

「く」  「も」

「も」  「や」

「や」  「す」

「す」  「す」

「す」  「け」

「け」