「わ」

「わ」 禍は口から(わざわいはくちから)

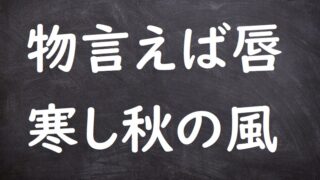

分類ことわざ意味災難は口から出る言葉によって起こる、という意味。言葉は慎重に使わなければならない、ということ。同類語・同義語 災いは口から 口は禍の門(くちはわざわいのかど) 病は口より入り禍は口より出ず(やまいはくちよりいりわざわいはくち...

「わ」

「わ」  「よ」

「よ」  「り」

「り」  「こ」

「こ」  「こ」

「こ」  「は」

「は」  「は」

「は」  「も」

「も」  「の」

「の」  「は」

「は」  「こ」

「こ」  「こ」

「こ」  「と」

「と」  「な」

「な」  「ひ」

「ひ」  「せ」

「せ」  「く」

「く」  「さ」

「さ」  「ひ」

「ひ」  「し」

「し」